Axioma de la co-vitalidad

Arrancar algo vivo de su contexto es condenarlo a morir. El corazón

separado del cuerpo deja de latir, la hoja desprendida del árbol se marchita,

la hormiga aislada de su colonia pierde el sentido de su existencia. Esta ley

silenciosa atraviesa todos los planos de la vida y, sin embargo, seguimos

pensando el mundo desde la ficción de la autosuficiencia. Celebramos al

individuo autónomo, a la idea pura, al sujeto que “se hace a sí mismo”, como si

la vida fuera una propiedad interna y no una corriente que circula entre las

cosas. Si se extrae una parte de un cuerpo vivo, esa parte muere, a menos que

se haga un trasplante o una transfusión. Esta cualidad debería tener un nombre

o tal vez convertirse en un concepto. Esa parte solo puede vivir en un todo.

Intentaremos abordar esta idea desde diferentes planos.

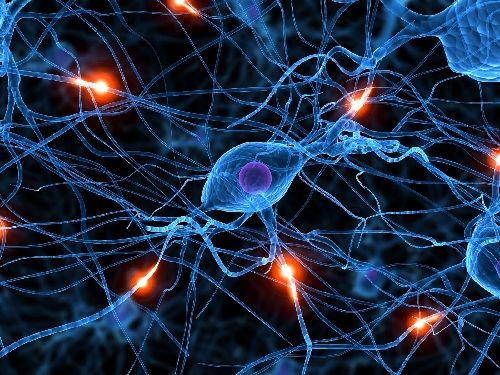

El fenómeno biológico implica la dependencia vital del todo. Cuando se

arranca un órgano, un tejido o incluso una célula de un organismo complejo, su

destino está sellado: Si no se le reintegra a otro sistema que lo nutra, muere.

Su vitalidad no era autónoma, sino que dependía de la circulación, el

metabolismo y la organización global del cuerpo.

En términos estrictos, lo que estaba vivo no era esa parte aislada sino el

sistema entero en el que ella tenía sentido funcional. La vida no estaba en la

parte, sino a través de ella.

Ontología de la

pertenencia: la vida como relación

Podemos llamar a este principio “principio de co-vitalidad”: Ninguna parte

vive por sí misma; su vida es una función de su pertenencia a un conjunto mayor

del cual recibe sentido, energía y forma.

Ese principio permite dar un paso más: la identidad de una parte no está

dada por su mera materia, sino por su posición en una red de relaciones. El

hígado no es un hígado en abstracto; es hígado en un cuerpo determinado.

Separado de él, pierde no solo la vida, sino su condición de órgano.

Esto sugiere que la vida no reside en el objeto aislado, sino en el sistema dinámico que lo articula. Por eso, lo que muere al separarse no es solo la carne, sino el sentido mismo de esa carne.

Posibles nombres de un posible concepto.

Podríamos utilizar varios modos de nombrar esta idea:

Organotropía (organon = instrumento / parte; tropein = volverse hacia):

tendencia de la parte a necesitar el todo.

Co-vitalidad: la vida como fenómeno co-dependiente.

Vitalidad contextual: lo vivo depende del contexto que lo sostiene.

Principio de inmanencia orgánica: la vida de cada elemento es inmanente al

sistema que lo contiene.

Cada nombre resalta un matiz, pero la idea esencial es que lo vivo no es

divisible sin perder su cualidad vital.

Extensiones

En sentido ontológico, este principio se puede proyectar fuera de la

biología: también una idea muere cuando se la extrae del sistema conceptual que

la sostenía. Su “vida” dependía de un entramado.

En sentido socio político: Un individuo no sobrevive sin vínculos. La

sociedad no es la suma de individuos vivos, sino el organismo que hace posible

su vitalidad. Separado, el individuo puede seguir existiendo biológicamente,

pero su “vida” en el sentido pleno —lenguaje, deseo, historia— se desvanece.

En sentido epistemológico: El conocimiento mismo es co-vital: separado del

campo de problemas que le da sentido, se convierte en dato muerto.

Se podría hablar de un Principio de co-vitalidad orgánica: toda parte viva

lo es en virtud de su pertenencia funcional a un sistema mayor. Separada de él,

pierde su vitalidad porque lo vivo no se localiza en la sustancia aislada sino

en la red de relaciones que la constituyen.

Este principio señala que la vida no es una propiedad sustancial sino una

condición relacional, y que la muerte ocurre no solo cuando cesan los procesos

internos, sino también cuando se rompe la relación que los hace posibles.

La imposibilidad de escapar de la red.

La co-vitalidad como condición

ontológica, no contingente.

Lo primero que conviene subrayar es que la co-vitalidad no es una

circunstancia accidental que puede o no darse, sino una estructura constitutiva

de lo vivo.

Un órgano vive en el organismo.

Una célula vive en un tejido.

Una hormiga vive en la colonia.

Un humano vive en el entramado social, simbólico y material.

Incluso cuando un elemento parece poder subsistir aislado, esa posibilidad

es ilusoria o depende de la reproducción artificial de su entorno original

(como ocurre en un cultivo celular o en un trasplante). Es decir: el

aislamiento es siempre un montaje, no un estado natural.

El mito de la autonomía: vida no es independencia

En la tradición moderna —y sobre todo en la filosofía política— se ha

instalado una imagen poderosa: el individuo autónomo, autosuficiente, capaz de

bastarse a sí mismo. Esa imagen es útil para ciertas narrativas (derechos,

libertad, propiedad), pero desde el punto de vista ontológico es falsa:

Lo vivo nunca es autónomo en sentido radical; siempre está tejido en una

red de interdependencias sin las cuales deja de ser.

La hormiga separada no muere al instante, pero su vida se vuelve inviable

como vida de hormiga. Lo mismo ocurre con el ser humano: fuera del lenguaje, de

la cultura, de la comunidad, puede seguir latiendo su corazón, pero algo

esencial —lo que hace de él un ser humano— se apaga.

La co-vitalidad como campo

relacional

Podemos entender entonces la vida no como una sustancia que “posee” cada

individuo, sino como un campo relacional en el que cada unidad participa. Esta

participación no es opcional: es la condición misma de su existencia.

En este sentido, no es que un ser tenga relaciones, sino que es relación.

La célula es tejido.

El órgano es organismo.

El individuo es sociedad.

De ahí que la muerte no sea sólo el cese de procesos internos, sino también

el colapso de las relaciones que sostienen esos procesos.

El destino de la parte: vivir es pertenecer.

Una consecuencia radical de esta perspectiva es que toda parte lleva en sí

la marca del todo.

Su forma, su función, su mismo sentido existencial provienen de su

pertenencia. Dejar de pertenecer equivale, tarde o temprano, a dejar de ser.

Podemos formularlo casi como un axioma:

Axioma de la co-vitalidad: ninguna parte puede conservar su modo de ser

propio fuera del campo relacional que la engendra y sostiene.

Este axioma desplaza el centro de gravedad desde la sustancia al vínculo.

Ya no se trata de “seres que se relacionan”, sino de “relaciones que se

concretan en seres”.

Desde aquí se abren varias derivaciones:

Antropológicas: el sujeto no preexiste a sus lazos, sino que es el efecto

de ellos.

Políticas: la comunidad no es una agregación de individuos, sino el medio

vital en que esos individuos pueden existir como tales.

Éticas: si toda vida es co-vital, la responsabilidad no puede pensarse solo

en términos individuales; implica siempre al entramado que sostiene esa vida.

Ontológicas: lo real no está hecho de átomos aislados sino de nodos

relacionales; la separación absoluta no es un hecho posible sino una ficción

teórica.

Más allá de lo biológico: una “metafísica de la co-vitalidad”

Lo que en el ejemplo biológico se presentaba como evidencia empírica (“una

parte separada muere”) se convierte ahora en una tesis de alcance mayor:

La vida es inseparable de la pertenencia. Lo que vive, vive en y con otros.

Toda tentativa de sustraerse completamente de esa red conduce, más tarde o más

temprano, a la extinción, la disolución o la pérdida de identidad.

Incluso el pensar, el desear, el hablar o el recordar son ejercicios de

co-vitalidad: prácticas imposibles sin el horizonte común del lenguaje, la

historia y la cultura.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario