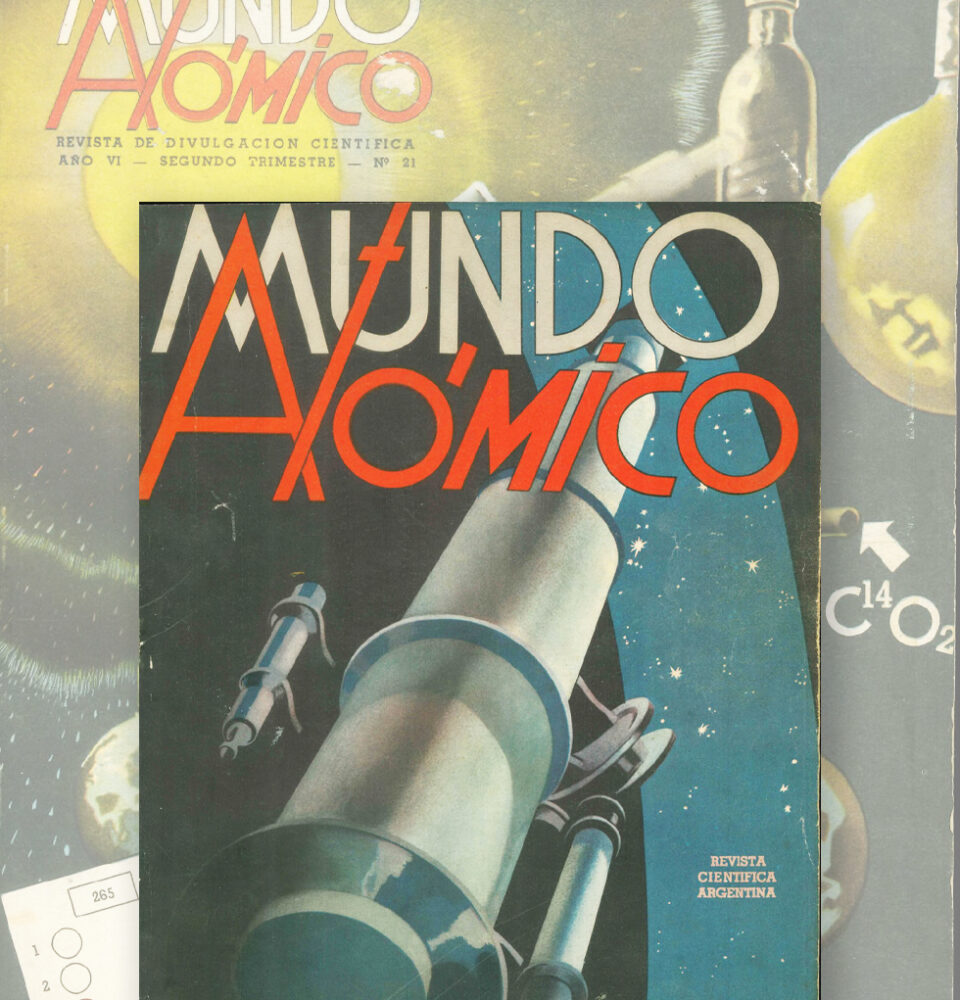

A mediados del siglo XX, en la Argentina, se produjo un acontecimiento cultural silencioso pero decisivo. No fue un gran congreso ni un descubrimiento científico aislado: fue la irrupción de una relación inédita entre conocimiento técnico y pueblo trabajador. La gratuidad universitaria de 1949, la creación de universidades obreras, la expansión de las escuelas técnicas y revistas como Mundo Atómico fueron los vectores de un movimiento que llevó la ciencia y la técnica más allá de los claustros y las élites ilustradas.

Por primera vez, los hijos de obreros accedían masivamente a estudios superiores: carreras como ingeniería, física, química y arquitectura dejaron de ser patrimonio exclusivo de clases acomodadas. Pero lo esencial no fue solo la inclusión educativa: fue que ese conocimiento se enlazó con la experiencia productiva concreta, con la cultura del trabajo, con el saber manual que se desplegaba en fábricas, talleres y astilleros. Lo que emergió allí no fue simplemente una “política educativa progresista”: fue un acontecimiento histórico de expansión del saber técnico popular.

El saber obrero como forma de inteligencia social

Ese saber —que Harry Braverman conceptualizó como “saber obrero” frente a la lógica de deskilling del capital— no se limitaba a la repetición de procedimientos: experimentaba. Era un saber incorporado en cuerpos, máquinas y entornos productivos, inseparable de las condiciones materiales y colectivas de su surgimiento.

Engels, en El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, había anticipado esta lógica: el ser humano no se separa de la naturaleza mediante la contemplación, sino mediante la transformación práctica de su entorno. Esa transformación implica inventar técnicas, crear herramientas y, con ellas, modos de pensar.

La historia argentina de mediados del siglo XX muestra que cuando las condiciones sociales y políticas habilitan ese saber, la técnica florece más allá de las jerarquías académicas. No es casual que muchas de las innovaciones tecnológicas de esa época nacieran de la articulación entre universidades, Estado y trabajadores especializados.

IA y algoritmos: una nueva frontera del saber

Hoy nos enfrentamos a una frontera semejante —aunque mucho más compleja—: la de la inteligencia artificial. Su potencia no está en disputa: algoritmos capaces de coordinar infraestructuras energéticas, optimizar cadenas de producción, desactivar riesgos climáticos y multiplicar la investigación científica.

Pero esa potencia no es autónoma. La IA no se desarrolla inevitablemente: necesita condiciones materiales. Bajo monopolio, su crecimiento no se acelera: se bloquea. Igual que la energía nuclear, la automatización industrial o la biotecnología en otros momentos históricos, la IA concentrada en pocas manos deja de ser fuerza productiva para volverse instrumento de control.

Pensar en una “IA desarrollada bajo monopolio” equivale a creer en un capitalismo mágico que tiene la solución a los problemas de la humanidad pero se la guarda. Lo que en realidad sucede es más simple y brutal: el capital no desarrolla las fuerzas productivas hasta su límite, las disciplina para preservar relaciones de poder.

Un algoritmo no es una varita mágica

La inteligencia artificial y el algoritmo no son entidades metafísicas externas al sujeto: forman parte de la historia de nuestra especie. El primer humano que usó un plano inclinado ya estaba diseñando un algoritmo. Las herramientas técnicas no son ajenas al cuerpo ni al pensamiento: son extensiones de la inteligencia práctica.

Por eso, la IA no puede ser pensada como sustituto de la inteligencia humana, sino como prolongación de un saber colectivo que viene de lejos —del taller, de la experimentación corporal, de la cooperación. Un martillo no golpea solo: amplifica la acción de quien lo empuña.

Tesis política: sin colectivización no hay desarrollo

“La inteligencia artificial no podrá desplegar su potencia humana bajo condiciones de monopolio. Un algoritmo en manos de unos pocos no es una promesa de desarrollo: es un dique. Si en los 50 el saber obrero abrió la puerta a una nueva relación entre conocimiento y pueblo, hoy el gran desafío es impedir que la IA quede confinada tras los muros de las corporaciones globales.”

“Si no se colectiviza la inteligencia técnica, no habrá desarrollo humano posible. La IA no crecerá a pesar del monopolio: será usada para impedir su propio crecimiento. El capitalismo no guarda la solución: la bloquea.”

La historia argentina ya mostró que es posible articular saber técnico y proyecto colectivo. Lo que en el siglo XX fue la alianza entre educación técnica, política estatal y trabajo, hoy podría ser —si logramos que no quede secuestrada— la inteligencia artificial puesta al servicio de la especie y no de la renta.

Este texto no busca cerrar una discusión, sino abrirla: señalar que la pregunta por la IA es también una pregunta política por la apropiación del saber. Lo que estuvo en juego en los 50 con el saber obrero está, mutatis mutandis, en juego hoy con la inteligencia artificial.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario